L’expérience antillaise des matelots du long-cours. Le cas de la Martinique à la fin de l’Ancien Régime

By Lucas Marin.

Les quelques paragraphes qui suivent sont le fruit d’un travail mené dans le cadre d’un Master 2 réalisé à l’Université Paris Nanterre[1]. Ce travail, consacré aux gens de mer en Martinique à la fin de l’Ancien Régime, m’a notamment poussé à m’intéresser aux expériences antillaises des marins de la navigation transatlantique. Dans cet article, j’expose les résultats d’une enquête menée sur celle des matelots engagés dans les ports du royaume de France vers la Martinique qui s’est intéressée à la fois à leur quotidien au mouillage et au phénomène de la désertion comme importante voie d’intégration à la société martiniquaise. Enfin, ce travail donne à entrevoir l’omniprésence de la mort dans leur vécu.

Le fort royal dans l'isle de la Martinique vu du mouillage, Nicolas Ozanne, 1780, Bibliothèque nationale de France.

Contrôle des corps et mise au travail

Les mousses, novices et matelots, pour les citer dans l’ordre des étapes d’une carrière dans cette profession, représentaient l’écrasante majorité de l’équipage dans les navires de la fin du XVIIIe siècle.[2] L’ordonnance de marine de 1681 définit ce métier ainsi : « On appelle Matelot celui qui fait profession de fréquenter la Mer, et qu’un Maître de Navire donne à chaque Vaisseau pour l’assister ».[3] Si la définition proposée suggère une certaine homogénéité et une mission commune, elle recouvre une diversité de rôles à bord, ainsi qu’une hiérarchie stricte entre les individus. Au sommet de ce groupe se trouvaient les timoniers, qui s’occupaient de la barre du gouvernail et donc du cap du navire. Plus bas dans la hiérarchie, se trouvaient les gabiers, s’occupant quant à eux des gréements. Cependant, les sources juridiques les qualifient tous, sans distinction, de « matelots », « marins » ou « gens de mer ». Les novices et les mousses, ainsi que les matelots qualifiés comme les charpentiers de navire peuvent cependant apparaître sous ces qualificatifs dans les registres paroissiaux.

Les matelots du long-cours souffraient au XVIIIe siècle de préjugés assimilant leur comportement et leurs traits de caractères à la dangerosité, l’imprévisibilité et la violence de l’espace maritime qu’ils fréquentaient durant de longs mois d’expédition.[4] S’il est certain que quelques-uns des reproches faits à ces hommes relevaient du fantasme, des sources mettent en avant un comportement identifié comme inapproprié par les contemporains, comme l’ordonnance du 12 mai 1736 qui expose que :

« Les matelots des navires et bateaux de la rade de St-Pierre descendent la nuit dans le bourg, où ils se prennent de vin, insultent ensuite les passans dans les rues, et troublent la tranquillité publique […] ».[5]

Dans le cas de cette ordonnance, ces comportements trouvèrent comme réponse de la part du pouvoir colonial la mise en place d’un système de billets, accordés par les capitaines aux matelots qui devaient se rendre à terre. Aussi, la présence de ces hommes fut interdite à terre après vingt heures. Ces mesures furent rappelées dans plusieurs ordonnances et règlements jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.[6] Elles avaient pour objectif, à la fois de contrôler cette « seconde nature »[7] et d’éviter les incidents sur des navires laissés sans surveillance. C’est en effet ce que précise la suite de l’ordonnance. Les matelots sortent dans les cabarets et échoppes « tandis que les bâtimens de la rade demeurent exposés, et peuvent manquer de secours dans le besoin ».[8] Le travail de ces hommes ne s’arrêtait donc pas au mouillage. Outre l’entretien courant du bord, ils étaient, entre autres choses, chargés des manœuvres à effectuer en cas d’avarie ou de tout autre danger imprévisible.

Mais, au-delà du fait que ces mesures de contrôle des déplacements des matelots aient eu pour but de maintenir cette main-d’œuvre à portée d’ordre pour les capitaines, elles furent aussi prises dans la volonté de fournir aux ports et rades de la colonie des travailleurs au service de l’entretien de l’espace maritime et portuaire martiniquais. En effet, les matelots semblaient jouer un rôle important dans le maintien de la sûreté de la navigation dans la rade. Durant l’hivernage 1777, les navires, obligés de mouiller dans la baie du Fort-Royal car la rade ouverte de Saint-Pierre semblait trop exposée en cas de coup de vent - les souvenirs des cyclones de 1766 et de 1776 étaient présents dans les esprits - devaient fournir deux chaloupes, pour lesquelles chacun des navires au mouillage furent sommés de fournir « tour-à-tour, un ou deux matelots, par quinzaine » afin de débarrasser la principale rade de la colonie des ancres perdues.[9] Cette disposition mit au service de l’entretien d’un espace les usagers mêmes de celui-ci. Nous pouvons supposer que cette main-d’œuvre avait pour avantage d’être sans frais, corvéable et disponible.

Les matelots étaient également mobilisés pour les canots au service du capitaine de port, plus ancien capitaine marchand présent au mouillage ou capitaine d’un vaisseau du Roi, qui était chargé de faire respecter les règlements en vigueur pour l’espace portuaire sous son commandement. Les canots équipés de matelots et fournis tour à tour par les capitaines des navires sur place, servaient par exemple à accueillir les bâtiments souhaitant mouiller et à leur indiquer la place qu’ils devaient occuper. Cette mise au service du capitaine de Port de matelots et de canots suscita parfois des protestations de la part des capitaines, comme en atteste l’épisode rapporté dans une lettre datant du 22 janvier 1768 :

« Le Sieur Sibron, commandant le senau la Chaste Marie de Bordeaux, étant de service le 6 du mois d’octobre dernier [6 octobre 1767], envoia un de ses officiers chez M. de Jean capitaine de port pour prendre sa consigne. L’officiers en reçut ordre de tenir son canot prêt a transporter lespilotes du bord à bord de deux navires arrivants. Les pilotes, s’étant rendus sur le quay, n’y trouverent point le canot du senau* la Chaste Marie. Ils furent a bord de ce batiment pour le demander au capitaine, qui ne voulut le leur donner qu’avec deux hommes seulement, ayant fait cacher le reste de son monde […] ».[10]

Face au refus de coopérer de Sibron, le capitaine de port dut louer les services d’un canot-passager, en avertissant tout de même le capitaine réfractaire que les frais engendrés par cette location étaient à sa charge. L’on ne comprend pas bien les motifs de cette réticence, mais peut-être était-elle le signe d’une résistance vis-à-vis du déchargement, de la part des autorités, des responsabilités réglementaires sur les capitaines et leurs équipages. Quoiqu’il en soit, elle est le témoin des conflits qui pouvaient éclater au sujet de la mise au travail des matelots de la marine marchande au service de l’intérêt commun.

Le phénomène de la désertion

Le 1er juillet 1773, une lettre fut adressée à l’Intendant, Philippe Athanase Tascher[11] par le Bureau des Classes de Saint-Pierre, administration sous l’autorité du tribunal d’Amirauté de la ville, notamment chargée de la police des gens de mer. Cette lettre, que nous supposons avoir été écrite par le sous-commissaire de la Marine à la tête de ce bureau, dit ceci :

« Vous m’avés rendu la justice de croire que je ne perdois pas devuë ce que m’avés fait lhonneur de me marquer relativement à la desertion des matelots français dans ces colonies […]. Je n’avois que trop raison devous annoncer alors que ma circulaire aux commandants de quartiers produiroit peu d’effet, je n’ay reçu en effet d’Eux que des mentions très Légères d’un fort petit nombre d’hommes de Mer répandus dans les Paroisses qui tous ont déclaré n’avoir ny femmes ny enfants. Cette première tentative ayant porté si peu de fruit, J’eu l’idée de rendre une ordonnance très menacante contre ceux des gens de Mer repartis dans ces Isles qui ne se représenteroient pas dans un terme fixé aux Bureaux des classes ; mais je me désistai moy même de ce projet qui n’auroit produit d’autre effet que de faire passer sur le champ dans les Isles étrangeres presque tous ces Matelots ; cette suite eut ôté aux Batimens de France tous moyens de remplacement et eut porté une funeste atteinte à notre cabotage dont les patrons sont presque tous des Matelots français […] »[12].

Il s’agit du seul document retrouvé d’une correspondance entre ces deux administrateurs, concernant la désertion en Martinique. Il est intéressant à plus d’un titre. Tout d’abord, cette lettre témoigne de l’importance de ce phénomène durant la période. La désertion des matelots du long cours aux Antilles était un problème structurel de la marine marchande au XVIIIe siècle. A titre indicatif, dans la seconde moitié du siècle, 11% des équipages des navires havrais armés en destination de la région désertaient aux Antilles.[13] Durant cette période, à peu près six cents matelots s’évaporaient chaque année dans les ports de Saint-Domingue.[14]

Au vu de l’ampleur que le phénomène prenait à la fin de l’Ancien Régime, la lutte contre la désertion des matelots était une des priorités affichées des Bureaux des Classes. Pour cela, le sous-commissaire adressa une circulaire, comme le dit la lettre, aux commandants des quartiers de la colonie. Mais cette initiative se heurta à un obstacle : la protection dont les déserteurs pouvaient bénéficier de la part de la société martiniquaise. En effet, l’auteur du document dit à son destinataire que sa consigne n’eut que très peu d’effets. Nous pouvons comprendre que les « mentions très légères » des commandants de quartier étaient le signe d’une certaine passivité de leur part concernant la présence de déserteurs. Nous pouvons supposer également que des habitants cachaient ces individus. Cette situation était assez répandue aux XVIIe et XVIIIe siècles dans les ports métropolitains où les habitants des villes portuaires prêtaient refuge aux matelots appelés pour servir sur les vaisseaux de la Royale.[15] Cette solidarité qui se manifestait dans les sociétés littorales était en partie motivée par les intérêts que certaines activités, notamment le négoce, la marine marchande et la pêche, pouvaient avoir à cacher les matelots pour les embaucher.[16] Pour le cas martiniquais, la fin de l’extrait de la lettre du Bureau des Classes nous apporte deux raisons importantes à la fois de la passivité des autorités et de la complicité d’autres acteurs. La désertion fournissait en effet un réservoir d’hommes pour le cabotage mais aussi pour le remplacement des pertes dans les équipages long-courriers. Cette utilité double des déserteurs pour le cabotage et la navigation transatlantique justifie que les autorités furent aussi frileuses à employer la manière forte et prendre le risque d’une fuite de ces hommes vers les îles étrangères. Cette stratégie, visant à ne pas prendre de mesures fortes, atteignit son paroxysme dans la promulgation d’une ordonnance royale prononçant une amnistie à l’égard des déserteurs, le 1er juillet 1777.[17]

Plaçons-nous à présent du côté des matelots. La désertion pouvait donc leur permettre de devenir des patrons caboteurs. Cette opportunité pour ces hommes de renverser leur condition de subordination à un capitaine en accédant eux-mêmes à une fonction de commandement était possible car selon Moreau de Saint-Méry, « le grand cabotage est fait dans les isles de l’amérique par des bateaux et des goélettes* commandés par des navigateurs dont on n’exige aucun agrement, aucune preuve […] ».[18] Si cette possibilité existait pour eux, ils devaient dissimuler leur statut de fugitif et il est donc impossible de déterminer qui, dans les effectifs du cabotage, étaient des transfuges du long-cours. Quant à la seconde option, elle était l’occasion pour les matelots d’être en position de force dans la négociation des salaires avec les capitaines en manque de main-d’œuvre pour le voyage du retour. Une sorte de jeu de chaises musicales, où la désertion – qui était une des causes de la recherche de remplaçants pour les long-courriers en plus des nombreux décès dans les équipages – s’autonourrissait à la faveur d’une meilleure rémunération, se mettait alors en place dans la colonie, au grand dam des autorités coloniales.[19] Dans les deux cas, la désertion était le moyen pour les matelots d’exercer leur agency, qui était bien plus limité s’ils se gardaient de transgresser le cadre légal.

L’omniprésence de la mort

Les matelots fréquentèrent par centaines les rades et ports des colonies antillaises au XVIIIe siècle. Mais paradoxalement, les archives sur ces hommes sont peu nombreuses. Les actes de sépulture sont les seuls qui permettent de donner un nom à des gens de mer que le texte juridique et les correspondances administratives anonymisent. C’est alors dans la mort qu’apparaissent des fragments de vie. La mort était consubstantielle de l’expérience des gens de mer à l’époque moderne. Plus particulièrement, elle était le lot des longues navigations.[20] Les premiers décès survenaient durant la traversée. Ils pouvaient être causés par les mauvaises conditions de vie à bord des navires. En effet, le manque de nourriture et d’eau fraîche fragilisait les corps. La propagation du typhus, de la dysenterie ou de la tuberculose étaient encouragées par la promiscuité dans laquelle les hommes vivaient au sein de ce microcosme flottant.[21] Les conditions de navigation par certains temps accroissaient le nombre d’accidents lors des manœuvres, déjà dangereuses pour qui n’était pas encore habitué à ces tâches.[22] Aussi, les conflits rajoutaient un risque pour les équipages de la marine marchande. Durant la Guerre d’Indépendance américaine, les très nombreuses prises faites par les Britanniques, faisant inévitablement des morts, poussèrent l’Etat à adopter la navigation en convois pour limiter les pertes et ne pas paralyser le commerce colonial.[23] Tous ces facteurs et notamment ceux liés aux conditions de vie à bord rendaient les gens de mer particulièrement vulnérables à l’arrivée en Martinique. En effet, les organismes affaiblis étaient alors exposés à des maladies tropicales contre lesquelles ils ne partaient déjà pas vainqueurs. La fièvre jaune, par exemple, était particulièrement meurtrière chez les Européens fraîchement arrivés dans la Caraïbe.[24]

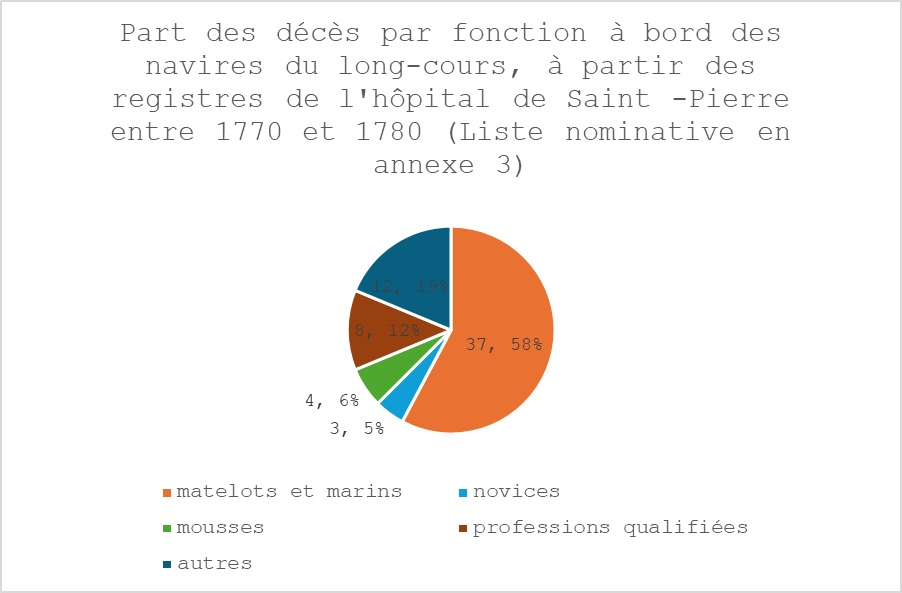

Le dépouillement d’une décennie de registres de l’hôpital de Saint-Pierre (1770-1780) nous a permis de recenser 57 décès matelots. Plus précisément, ces actes concernent les périodes 1770-1771 et l’année 1777. Les lacunes de ce fond sont dues au fait que les actes ne soient pas systématiquement des originaux, mais parfois des copies écrites sur registres et ne précisant pas la profession du défunt. Le chiffre des décès de gens de mer dans l’hôpital de Saint-Pierre pour la période est alors très probablement plus élevé.

Observons à présent les données dans les détails, comme nous le permet le graphique ci-dessus. L’on peut voir que la majorité des décès concerne des hommes signalés comme matelots ou marins (58%). Ce chiffre correspond à la place que ces hommes occupent dans les équipages, dont ils forment le groupe le plus important. Viennent ensuite les professions qualifiées : boulangers, charpentiers et tonneliers forment 12% de l’échantillon. Quatre décès de mousses sont recensés. Ces hommes, souvent très jeunes et inexpérimentés, étaient particulièrement exposés aux accidents et aux maladies.[25] La faible proportion qu’ils représentent ici peut être expliquée par une surmortalité durant la traversée, ce qui réduisait déjà considérablement leur nombre. Les actes de sépulture de l’hôpital sont assez peu bavards sur les causes liées à ces décès. Mais, le fait de mourir à l’hôpital suggère une maladie ou une blessure, ce qui va dans le sens de ce que nous disions précédemment à ce propos.

Un autre dépouillement a également été effectué pour les registres de la paroisse du Mouillage Saint-Pierre pour la même période afin de compléter les données récoltées, notamment pour l’âge moyen des décès. Cinquante actes de sépultures ont été identifiés. Sur ces actes, dix-neuf concernent des gens de mer du long-cours. Ces actes suggèrent peut-être une mort plus inattendue de ces gens, contrairement à ceux ayant eu le temps d’être admis à l’hôpital. Cet échantillon est certes plus réduit que le précédent, mais il fournit des données qualitatives intéressantes. En effet, sur douze matelots, neuf ont une mention d’âge. Pour ces neuf hommes, la moyenne d’âge du décès est de 21 ans. Pour les 27 actes de sépulture mentionnant un âge et retrouvés pour l’hôpital, l’âge moyen est de 35 ans. Dans les deux cas, ces échantillons indiquent une mortalité touchant des personnes jeunes. Ces disparitions précoces étaient peut-être le marqueur le plus important de la mortalité océane. Ce risque plaçait les matelots et leurs familles dans une situation d’insécurité perpétuelle, qui fut le terreau du développement d’une religiosité maritime et littorale particulière.[26]

Les causes de ces décès sont cependant inconnues, sauf dans un cas. Le 11 avril 1776, le curé inhuma le corps de Pierre Cruchet, natif de Saint-Jean-de-Luz et charpentier sur L’aimable Suzanne de Bordeaux. Il fut enterré par « décision de justice » après s’être noyé dans la rade de Saint-Pierre.[27] Les noyades entraient dans les compétences des sièges d’Amirauté. Ces juridictions étaient chargées d’employer un chirurgien et des canotiers si un corps était trouvé en mer ou sur la plage, afin de le repêcher et déclarer le décès. Celui-ci était ensuite enterré dans une paroisse de la ville du siège. L’état des sommes dues au chirurgien ou aux esclavisés chargés de ramener et d’enterrer les corps noyés ont été ponctuellement conservés dans les pièces justificatives aux comptes des sièges d’Amirauté. Ainsi, nous savons que le Sieur Delisle, chirurgien au siège de l’Amirauté de Fort-Royal, toucha 10 livres tournois « pour les Visites de deux corps trouvés noyés dans le Bassin de cette Ville » en 1780.[28] Cependant, rien ne nous dit qu’il s’agissait exclusivement de gens de mer.

Les noyades dans les eaux martiniquaises pouvaient avoir, nous le supposons, des causes multiples et accidentelles. Cependant, elles étaient parfois causées par les aléas climatiques rencontrés par les marins aux Antilles. Quelques jours après le cyclone du 11 octobre 1780, le comte de Peinier, Intendant de la Martinique, écrivit une lettre sur les dégâts éprouvés par les navires dans les eaux martiniquaises. Parmi les pertes éprouvées :

« Un petit batiment prêt à partir pour France, s’est échoué et a peri avec tout son chargement. De 20 hommes composant son Equipage, 9 seulement ont été sauvés […]. Le bâtiment Londrin, l’une des prises, a été jetté sur la pointe des Nègres où il a péri. 50 hommes de l’equipage ont eu le malheur de se noyer ».[29]

Ces naufrages spectaculaires, s’ils n’arrivaient pas à chaque saison cyclonique, ajoutaient un risque supplémentaire pour les hommes au mouillage. Comme la maladie ou les accidents, ce risque participait de l’omniprésence de la mort.

Conclusion

Pour les matelots de la navigation transatlantique, leur expérience en milieu colonial antillais était marquée par une volonté de contrôle par l’Etat et le pouvoir colonial. Ce contrôle exigeait de ces hommes qu’ils empruntent les chemins de l’illégalité s’ils voulaient s’en extraire. La désertion débouchait donc sur une situation ambigüe d’intégration à la société coloniale rendue possible par les besoins de certains acteurs locaux, mais fragile car marquée du sceau de la transgression.

Si ces quelques données nous permettent d’entrevoir ce que pouvait être la vie de ces hommes, des recherches supplémentaires, sur un temps plus long et à une échelle archipélagique pourrait nous permettre de saisir avec davantage de finesse et de façon plus exhaustive, les dynamiques propres à ce groupe dans les Antilles du XVIIIe siècle.

[1] Marin Lucas, La voile, la rame et la senne. Les gens de mer en Martinique à la fin de l’Ancien Régime (1770-1789), Mémoire de Master 2 d’histoire sous la direction de François Regourd et la codirection de Jean-Sébastien Guibert, Université Paris Nanterre, 2024.

[2] Vergé-Franceschi Michel (dir.), Dictionnaire d’histoire maritime, Paris, Robert Laffont, 2002, p. 554-555.

[3] Ordonnance de la marine, du mois d'aoust 1681. Commentée & conférée avec les anciennes ordonnances, et le droit écrit, avec les nouveaux règlemens concernans la marine, Paris, 1714.

[4] Cabantous Alain, Les Mutins de la Mer, Rébellions maritimes et portuaires en Europe occidentale, XVIIe-XVIIIe siècles, Paris, Les éditions du Cerf, 2022, p.40.

[5] Code de la Martinique, n°141, Ordonnance de MM. les Général et Intendant, sur la police des matelots, 12 mai 1736.

[6] Notons par exemple que l’ordonnance du 8 juin 1765, citée précédemment, stipule dans son article XIII cette disposition. Voir Code de la Martinique, n° 318…

[7] Cabantous Alain, La vergue et les Fers. Mutins et déserteurs dans la marine de l’ancienne France, Paris, Tallandier, 1984, p. 153.

[8]Code de la Martinique, n°141, ibidem…

[9] Code de la Martinique, n° 526, Ordonnance de MM. les Général et Intendant, concernant la Police relative à la sûreté des Bâtimens de mer, et à la commodité des opérations du Commerce maritime à Saint-Pierre, 20 juillet 1777.

[10] ANOM COL C8 B 12 N° 217. Décision portant interdiction pour un an du sieur Sibron, capitaine de la Chaste Marie, de Bordeaux, qui a refusé de fournir son canot pour la ronde réglementaire du capitaine de port au Fort-Royal. 22 janvier 1768.

[11] Philippe Athanase Tascher fut Intendant de la Martinique entre 1772 et 1777. Voir Elisabeth Léo, La société martiniquaise aux XVIIe et XVIIIe siècles, 1664-1789, Paris et Fort-de-France, Karthala et Société d’Histoire de la Martinique, p. 16.

[12] ANOM COL C8 A 72 F° 235. Lettre du Bureau des Classes de Saint-Pierre à l’Intendant Philippe Athanase Tascher. Lettre n° 65. 1er Juillet 1773.

[13] Cabantous Alain, Dix mille marins face à l’océan. Les populations maritimes de Dunkerque au Havre aux XVII et XVIIIe siècles (vers 1660-1794). Etude sociale, Paris, Publisud, 1991, p. 407-413.

[14] Gainot Bernard, « Ordonner et gérer les ports coloniaux : l’exemple de Saint-Domingue (1780-1791), dans Revue d’histoire maritime, n° 30, Les villes portuaires entre pouvoirs et désordres (vers 1650-vers 1815), p. 131.

[15] Cabantous Alain, Les mutins de la mer… op. cit., p. 103-109.

[16] Ibidem.

[17] Code de la Martinique, n° 525, Ordonnance du Roi, portant peines contre les Embaucheurs de Gens de mer, 1er juillet 1777. Cette amnistie fut motivée par une situation particulièrement délicate pour le commerce coloniale, liée à la Guerre d’Indépendance des Treize colonies américaines. Plus précisément, durant l'été 1777, 158 navires français furent « pris ou retenus » par les Britanniques. Ces prises faites par la puissance adverse aggravaient la faiblesse des effectifs de gens de mer, structurelle au XVIIIe siècle. Voir Masson Philippe, Histoire de la marine. 1. L’ère de la voile, Paris, Éditions C. Lavauzelle, 1981, p. 251.

[18] ANOM COL F3 74 F° 31. Collection Moreau de Saint-Méry. Répertoire des notions coloniales, de bac à chose jugée

[19] Boer Claire, « Les travailleurs de la mer : désertions et débarquements des marins provençaux au XVIIIe siècle » in Tracés, Revue de Sciences humaines, n°32, 2017, Paris, pp. 27-48.

[20] Cabantous Alain, Le ciel dans la mer. Christianisme et civilisation maritime, XVIe-XIXe siècle, Paris, Fayard, 1990, 434 p.

[21]Ibidem. p. 105-106.

[22] Cabantous Alain, « Le corps introuvable. Mort et culture maritime (XVIe-XIXe siècle) » dans Histoire, économie et société, 1990, 9e année, n° 3, pp. 321-336.

[23] Villier Patrick, « La Marine et les convois de Louis XIV à Louis XVI » dans Revue Historique des Armées, n° 205, L'Europe et les espaces maritimes aux XVIIe et XVIIIe siècles, 1996, p. 44-46.

[24] McNeill John Robert, Mosquito Empires : ecology and war in the Greater Caribbean, 1620-1914, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 32-52.

[25] Bouyer Murielle, « La vie des mousses des navires de commerce. Réflexions à partir des effectifs du département maritime nantais au XVIIIe siècle » dans Acerra Martine et Michon Bernard (dir.), Horizons atlantiques. Villes, négoces, pouvoir, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2019, p. 164.

[26] Cabantous Alain, Le ciel dans la mer… op. cit. p. 101-114.

[27] ANOM Etat civil, Mouillage Saint-Pierre. Sépulture de Pierre Cruchet, 11/4/1776.

[28] AN G/5/36. Etat de ce qui est du a Delisle Chirurgien au Siege de l’amirauté du Fort Royal Isle Martinique, 31 décembre 1780.

[29] ANOM COL C8 A 79 F°10. Lettre de Peinier, intendant de la Martinique, au secrétariat d’Etat à la Marine, concernant le coup de vent du 11 octobre 1780. 29 octobre 1780.